こんにちは、trans(トランス)です。

今回は、酸化還元滴定による鉱石中の鉄の定量実験について紹介していきます。

まず、酸分解の章では、鉱石を酸分解して、鉄,硫黄,ケイ素に分ける方法や、そこで使用される薬品の役割・実験操作について解説していきます。

次に、酸化還元滴定の章では、酸化還元滴定の原理や鉄の質量%の算出方法、酸化還元滴定で使用する試薬について解説していきます。

最後に、分離定量の章では、ケイ素の質量%の算出方法について解説していきます。

実験の予習をやらなければいけないけど時間が無いという学生に向けて、予習の手間が省けるように、この記事を書いています。スマホを見ながら電車で予習することもできます。実験項目は某大学の実験テキストを参考にしています。

レベル的には、大学の学部生レベルを想定していますが、高校生も化学の発展的なことが知りたければ読んでいただいて構いません。

それでは行きましょう!

目次

1、酸分解

今回の実験で使用する鉱石は、固体です。しかし、そこに含まれる鉄を酸化還元滴定によって分析する場合、溶液の状態にする必要があります。

分析の前処理として固体を溶液の状態にすることを試料分解といい、特に酸を用いて分解する操作を酸分解と言います。今回の実験では、酸分解によって得られた鉄溶液を酸化還元滴定によって定量します。

では、具体的な酸分解法を見ていきましょう(今回、鉱石中に含まれる鉄は、Fe₂O₃「赤鉄鉱」,FeS₂「黄鉄鉱」,CuFeS₂「黄銅鉄鉱」の状態であると仮定しています)。

まず、秤量した鉱石に、塩素酸カリウム→濃硝酸→濃塩酸の順に加え、加熱分解します。

これらの試薬の役割について説明します。

1-1、塩素酸カリウム

塩素酸カリウム(KClO₃)を加える目的としては、酸分解工程で発生する硫化水素ガス(H₂S)及び固形硫黄(S)を、酸化させ硫酸イオン(SO₄²⁻)として存在させるための多量の酸素供給です。

塩素酸カリウムは以下のような反応をし、多量の酸素を供給します。

①KClO₃ → KCl + 3KClO₄ , KClO₄ → KCl + 2O₂

②2KClO₃ → 2KCl + 3O₂

酸分解の工程で、発生する硫化水素ガスや固形硫黄は、何も処理を行わなければ、蒸発乾固によって大部分は飛散して、硫黄の定量ができなくなります。しかし、塩素酸カリウムで酸化してSO₄²⁻の状態にしておけば、塩素酸カリウムの分解で生じたカリウム(K⁺)と反応し、硫酸カリウム(K₂SO₄)の状態になります。硫酸カリウムの融点は、1,069 ℃であるので蒸発乾固によって分解する恐れが無くなります。

「ん? 今回は、鉄の定量だから硫黄は関係なくない?」と思ったそこのあなた。鋭いですね。今回は、関係ありません。しかし、この実験と繋がって鉱石中の硫黄を定量する実験を行います。ですので、硫黄も定量できる状態にしておく必要があります。鉱石中の硫黄を定量する実験は、この記事が好評であれば書こうと思います。

⇒鉱石中の硫黄を定量する実験はこちらの記事をご覧下さい。「重量法による鉱石中の硫黄の定量」

1-2、濃硝酸,濃塩酸

硝酸は強力な酸化剤として作用します。

すなわち、すでに酸化されている赤鉄鉱(Fe₂O₃)を除いた黄鉄鉱(FeS₂)と黄銅鉱(CuFeS₂)に以下の反応をもたらすと考えられます。

黄鉄鉱:3FeS₂ + 8HNO₃ → 3Fe(NO₃)₂ + 2NO + 4H₂O + 6S

黄銅鉱:3CuFeS₂ + 16HNO₃ → 3Fe(NO₃)₂ + 3Cu(NO₃)₂ + 4NO + 8H₂O +6S

また、濃塩酸は還元剤として作用します。

つまり、以下の反応が起こります。

赤鉄鉱:Fe₂O₃ + 6HCl → 2FeCl₃ + 3H₂O

黄鉄鉱:FeS₂ + 2HCl → FeCl₂ + H₂S + S

黄銅鉱:CuFeS₂ + 4HCl → CuCl₂ + FeCl₂ +2H₂S

この2つの試薬は、濃硝酸→濃塩酸の順番で添加しなければなりません。

それは、先に濃塩酸を加えてしまうと濃硝酸の酸化を阻害してしまう恐れがあるからです。

では、なぜ濃塩酸も加えるのでしょう?

それは、濃硝酸では分解することが出来ない金属も、分解することができるからです。

また、濃硝酸と濃塩酸の混酸なので一部が王水として作用します。そのため、熱された塩化ニトロシル(NOCl)から発生する塩素が水に作用し、硫化水素ガスや固形硫黄に対して元素の酸素を放出し、強力な酸化剤となります。具体的な反応の流れを以下に示します。

HNO₃ + 3HCl → 2H₂O + Cl₂ + NOCl

2NOCl → 2NO + Cl₂

Cl₂ + H₂O → 2HCl + O

1-3、塩化アンモニウム

大まかな操作は省略しますが、ここまでの工程で、鉄と硫黄,その他金属は分解され、それぞれK₂SO₄,FeCl₃の状態(溶液)になります。一方、温度を1,000 ℃以上して酸分解を行わなければ分解しない二酸化ケイ素(SiO₂,シリカ)は、分解されず固体の状態として残存します。ちなにみ、このような物質を難溶解性物質と言います。

ですので、溶液となった鉄,硫黄,その他金属と固体の状態であるシリカを、ろ過によって分離します。

ろ過の残留物(シリカ)は、ろ紙ごと磁性るつぼに入れて、灰化させることでシリカの質量%を測定することができます。これについては、後述する分離定量の項目に記載してあるので、そちらをご覧下さい。

この章では、ろ過された鉄,硫黄,その他金属を含んだ溶液の処理について解説します(以下、ろ液と言います)。

このろ液に塩化アンモニウムを加えた後に、アンモニア水を加えて水酸化鉄(Ⅲ)「Fe(OH)₃」を沈殿物として生成させます。

水酸化鉄(Ⅲ)を生成することが目的であれば、アンモニア水の添加のみで良いと思いませんか?

この章では、アンモニア水添加前に塩化アンモニウムを加える理由について解説します。

ろ液中にMn²⁺やMg²⁺が存在する場合、アンモニア水の添加によってMn(OH)₂やMg(OH)といった沈殿が水酸化鉄(Ⅲ)以外にも生成されてしまい、正確な定量が出来なくなってしまいます。しかし、事前に塩化アンモニウムを加えておけば、ルシャトリエの原理によって溶液中のOH⁻が減少し、反応性が最も高い鉄(Ⅲ)イオンのみと沈殿を生成します。

また、余談ですがZn²⁺,Co²⁺,Ni²⁺はアンモニア水を過剰に加えると水溶性の錯化合物を形成し、沈殿を起こしません。今回は、詳しい式は記載しませんが、気になる方は調べてみると面白いと思います。

1-4、その他実験操作について

この章の最後に、実験操作、具体的には水酸化鉄(Ⅲ)の再沈殿,沈殿の洗浄について解説します。

まず、水酸化鉄(Ⅲ)の再沈殿について解説します。

沈殿させた水酸化鉄(Ⅲ)を、ろ過・洗浄後、酸に溶解させて、再度アンモニア水を加えて沈殿させる操作があります。

これは再結晶と呼ばれる精製の手法で、水酸化鉄(Ⅲ)の純度を上げるために行います。溶解度の高い物質であっても多量に存在すれば、溶けきれなくなった量が沈殿として析出します。それを再度、溶解させることで存在量を減らし、目的の物質以外の析出を防ぎます。これによって、より高い精度で鉱石中の鉄の定量をすることができます。

次に、沈殿の洗浄について解説します。

沈殿の洗浄は、多量の洗液で1度に洗うよりも、少量の洗液で複数回に分けて洗浄した方が効果的です。

理由としては、溶解度にあります。溶液の量が多すぎると沈殿の一部が溶解し、溶液となって、ろ液側に流出してしまいます。一方、少量の洗液で複数回に分けて洗浄する方は、微量に含まれる不純物のみを溶解させ取り除くことが出来ます。つまり、少量の洗液で複数回に分けて洗浄した方が、目的の沈殿を溶解させずに、不純物のみを溶解させやすいので効率的であるということです。

2、酸化還元滴定

次に、酸化還元滴定について解説します。

酸化還元滴定とは、目的物質が酸化または還元される反応を利用して行う滴定法です。酸化還元反応は、電子のやり取りによって生じる反応なので定量的な反応であります。

本実験では、鉄(Ⅱ)イオンを、過マンガン酸カリウムで酸化させる反応を用いて滴定を行っています。

まず、滴定に使用する試薬である過マンガン酸カリウム溶液の調製について見ていきましょう。

2-1、過マンガン酸カリウム

今回は、0.02 Mの過マンガン酸カリウム溶液250 mLを調製する場合について説明します。濃度によって値は変わりますが、値以外は同じですので、以下を参考にしてみてください。

0.02 Mの過マンガン酸カリウム溶液250 mLであるので、溶液中の過マンガン酸カリウムは、

0.02 mol/L × 0.25 L = 0.005 mol 存在することが分かります。

つまり、過マンガン酸カリウムのモル質量をかけて

0.005 mol ×158 g/mol = 0.79 g が必要であることが分かります。

よって、0.79 gの過マンガン酸カリウムを250 mLの精製水に溶解させることで、0.02 Mの過マンガン酸カリウム溶液250 mLを調製することができます。

しかし、過マンガン酸カリウム溶液の調製は、これで終わりません。3~4日放置した後に、3号ガラスろ過器でろ過する必要があります。

これは、溶解に使用する精製水や空気中に溶け込んだ有機物を、過マンガン酸カリウムによって酸化させ、それによって生じた二酸化マンガン等の微粒子を沈殿・熟成させ、それを取り除くためです。

カンの良い人は分かったと思いますが、微量の有機物と反応するので過マンガン酸カリウム溶液の濃度が0.02 Mから微妙に減少します。

ですので、正確な過マンガン酸カリウム溶液の濃度を求めるために、濃度の分かっているシュウ酸ナトリウム等の還元剤を使用して標定を行います。中和滴定で水酸化ナトリウムが潮解性を持つため、正確な濃度を求めるために予め滴定しておくのと同じイメージです。過マンガン酸カリウム溶液を調製するのも一苦労ですね(笑)。

ここからは、シュウ酸ナトリウムを使用した標定について説明します。

まず、過マンガン酸カリウムとシュウ酸ナトリウムの反応式を以下にしまします。酸化還元反応は電子の動きが重要になってきますので、それぞれの半反応式から記載します。条件は、硫酸酸性条件とします。

過マンガン酸カリウム:MnO₄⁻ + 5e⁻ + 8H⁺ → Mn²⁺ + 4H₂O …①

シュウ酸ナトリウム:(COO)₂²⁻ → 2CO₂ + 2e⁻ …②

①×2 + ②×5をすると以下になります。

2MnO₄⁻ + 5(COO)₂²⁻ + 16H⁺ → 2Mn²⁺ + 10CO₂ + 8H₂O …③

③の式に過マンガン酸カリウムの2K⁺,シュウ酸ナトリウムの10Na⁺,硫酸の8SO₄²⁻を加えて、反応式の完成となります。

2KMnO₄ + 5Na₂C₂O₄ + 8H₂SO₄ → 2MnSO₄ + 10CO₂ + 8H₂O + K₂SO₄ + 5Na₂SO₄

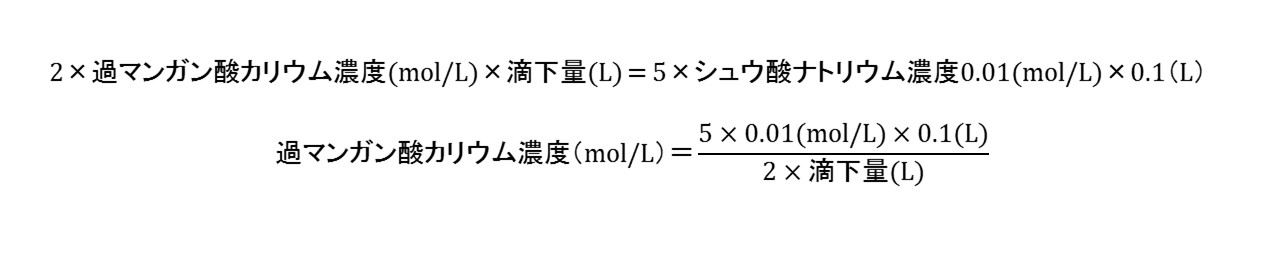

今回は、0.01 mol/Lのシュウ酸ナトリウム溶液100 mLを使用して過マンガン酸カリウムを標定したとしましょう。

過マンガン酸カリウムとシュウ酸ナトリウムは、モル比2:5で反応するので、以下の式で過マンガン酸カリウムの濃度を求めることが出来ます。

「中和滴定のように変色指示薬は入れなくて良いのですか?」という質問が出そうなので、この項目の最後に変色や酸化還元滴定の操作について解説していきます。

まず、変色指示薬ですが、必要ありません。それは、過マンガン酸カリウムの色が赤紫色で、硫酸マンガンの色がほぼ無色だからです。つまり、酸化還元滴定が終了し、過マンガン酸カリウムが硫酸マンガンに変化しなくなった時点で溶液が赤紫色になるので、そこが終点となります。指示薬を必要としないなんて、中和滴定よりも楽ですね。

また、シュウ酸ナトリウムを用いて過マンガン酸カリウムを使用した場合は、60~70 ℃に加温した状態で滴定を行います。この理由としては、反応速度を上げるためです。温度が60 ℃以下だと反応が遅すぎて上手く滴定が出来なくなります。逆に、70 ℃以上になると過マンガン酸カリウムやシュウ酸ナトリウムが熱分解する恐れがあります。反応速度は上げたいけど、酸化還元滴定で使用する試薬は熱分解させたくない、このバランスを、ちょうど取ったのが60~70 ℃というわけです。

2-2、ラインハルト・ツィンメルマン(Reinhard Zimmerman‘s)溶液

酸化還元滴定で使用する過マンガン酸カリウムの標定が終わったので、ようやく鉱石から単離した鉄の定量に入ることができます。

まず、鉄と過マンガン酸カリウムの反応式を示します。ちなみに鉄は、Fe³⁺からFe²⁺に還元済みです。また、本実験では鉄の単離に塩酸を大量に使用しているので塩酸酸性条件下となっています。

それぞれの半反応は以下になります。

過マンガン酸カリウム:MnO₄⁻ + 8H⁺ + 5e⁻ → Mn²⁺ + 4H₂O …①

鉄:Fe²⁺ → Fe³⁺ + e⁻ …②

①+②×5をすると以下になります。

MnO₄⁻ + 8H⁺ + 5Fe²⁺ → Mn²⁺ + 4H₂O + 5Fe³⁺ …③

③の式に過マンガン酸カリウムのK⁺,硫酸の9SO₄²⁻を加えて、両辺に2をかけて反応式の完成となります。

KMnO₄ + 4H₂SO₄ + 5FeSO₄ → MnSO₄ + 4H₂O + 5/2Fe₂(SO₄)₃ + 4H₂O + 1/2K₂SO₄

2KMnO₄ + 8H₂SO₄ + 10FeSO₄ → 2MnSO₄ + 4H₂O + 5Fe₂(SO₄)₃ + 8H₂O + K₂SO₄

「ん?硫酸なんて出てきてなくない?」と思ったあなた、鋭いですね。

実は塩酸酸性条件下では、酸化還元滴定が出来ません。そのために、塩酸酸性条件下のときには、ラインハルト・ツィンメルマン(Reinhard Zimmerman’s)溶液を使用して、酸化還元滴定を行います。

ここからは、ラインハルト・ツィンメルマン(Reinhard Zimmerman’s)溶液の役割と、塩酸酸性条件下では酸化還元滴定が出来ない理由について説明していきます。

まず、塩酸酸性条件下では酸化還元滴定が出来ない理由について説明します。

今回の系内に存在する過マンガン酸イオン,鉄イオン,塩化物イオンの標準電極電位は、それぞれ以下になります。

過マンガン酸イオン:MnO₄⁻ + 8H⁺ + 5e⁻ = Mn²⁺ + 4H₂O +1.51 V

鉄イオン:Fe³⁺ + e⁻ = Fe²⁺ +0.77 V

塩化物イオン:Cl₂ + 2e⁻ = 2Cl⁻ +1.36 V

標準電極電位の値が大きいほど酸化剤として作用し、標準電極電位の値が小さいほど還元剤として作用します。つまり、過マンガン酸イオンの標準電極電位が塩化物イオンよりも高いので、鉄イオンだけでなく、塩化物イオンも酸化させてしまいます。これによって酸化還元滴定の反応が、ずれてしまいます。

この問題を解決させるために加えるのが、ラインハルト・ツィンメルマン(Reinhard Zimmerman’s)溶液です。

ここからは、ラインハルト・ツィンメルマン(Reinhard Zimmerman’s)溶液の役割について紹介しています。

ラインハルト・ツィンメルマン(Reinhard Zimmerman’s)溶液は、硫酸マンガン,リン酸,硫酸から成る溶液です。ですので、各物質の役割を説明していきます。

まず、硫酸マンガンです。

硫酸マンガンは、溶液中で電離して硫酸イオンとマンガン(Ⅱ)イオン(Mn²⁺)になります。溶液中にMn²⁺の割合が増えると、ルシャトリエの原理から過マンガン酸イオンがマンガン(Ⅱ)イオンに変化する反応が遅くなります。そうなると酸化力が下がるので、標準電極電位が低くなります。今回の実験では、標準電極電位が1.30 V(塩化物イオンよりも低く)なります。

塩化物イオンよりも標準電極電位が低くなるので、過マンガン酸カリウムは鉄のみを酸化する形になります。これで塩化物イオンが酸化されるのを防ぐことができます。ちなみに塩化物イオンは、塩素の形で存在していないので塩化物イオンが鉄を酸化することはありません。

次に、リン酸についてです。

Fe²⁺が酸化されて生じるFe³⁺は、黄褐色です。酸化還元滴定の終点は溶液が透明になったときですが、Fe³⁺の発する黄褐色が終点判別を難しくします。しかし、リン酸を加えることによって、Fe³⁺とリン酸が錯体を形成します。この錯体の色は透明ですので、酸化還元滴定の終点の判別を容易にします。

最後に、硫酸についてです。

この硫酸の役割は、とても簡単で過マンガン酸カリウムが硫酸酸性条件下になるようにH⁺を供給し続けることが出来るようにするためです。

ちなみに本実験では沈殿させた水酸化鉄(Ⅲ)を硫酸によって溶解していますが、それに更に追加して、確実に硫酸酸性条件を維持できるようにしています。

この章の最後に、過マンガン酸カリウムと鉄の酸化還元滴定によって得られた値から鉱石中の鉄の質量%を算出する方法を説明します。

まず、酸化還元滴定で鉄の質量を算出する方法を説明します。

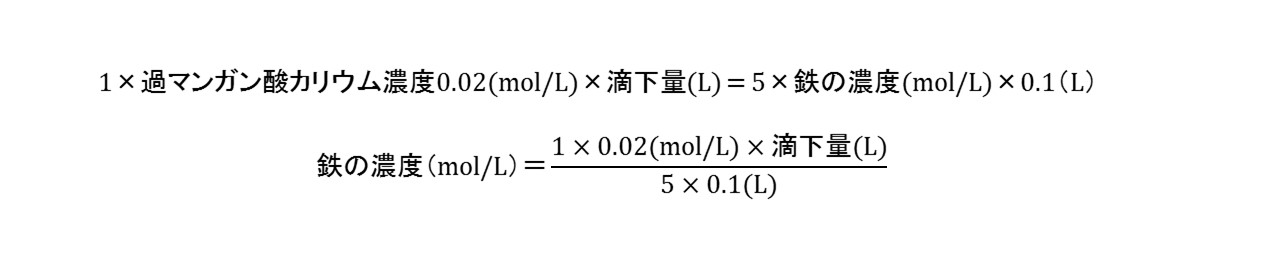

今回は、標定後の過マンガン酸カリウムの濃度を0.02 mol/L,鉄含有溶液の容量を100 mLとします。

過マンガン酸カリウムと鉄は、モル比1:5で反応するので、以下の式で鉄の濃度を求めることが出来ます。

鉄の濃度に、鉄のモル質量56 g/molをかけ、鉄の質量を算出することが出来ます。

また、鉄の質量を鉱石の質量(今回は0.5 gとします)で割って、100をかけることで、鉱石中の鉄の質量%を算出することができます。

以下に式を示しておきます。

3、分離定量

分離定量とは、文字通り分離して定量する操作のことです。

今回は、酸分解によって鉱石から鉄を分離し、酸化還元滴定によって定量を行っています。ですので、本来、分離定量とは本実験全体を指していますが、この章では分離工程で生じた酸化ケイ素(シリカ)を定量し、鉱石中のシリカの質量%を求める方法を説明します。

ろ過工程で分離されたシリカは、ろ紙ごと磁性るつぼに入れて、灰化させると以下の反応が起きます。

SiO₂ + 3C → SiC + 2CO

申し訳ございません。上記反応は約1,300 ℃以上でしか起きないことが分かりました。今回の実験では、そこまで高温にならないと予想されます。

こちらが参考にしたURLです。「エネ研 ニュース」

ろ紙は炭素,酸素,水素といった成分で構成されているので加熱すると、二酸化炭素と水蒸気になって空気中に放出されます。つまり、磁性るつぼ中に残っている物質は、酸化ケイ素のみになります。つまり、加熱前と加熱後の磁性るつぼの差が、鉱石中に含まれている酸化ケイ素の質量ということになります。

よって、鉱石中のシリカの質量%は、加熱前後の磁性るつぼの差から算出した質量を、鉱石の質量(今回は0.5 gとします)で割って、100をかけることで算出することが出来ます。

4、~まとめ~

いかがでしたか?

今回は、酸化還元滴定による鉱石中の鉄の定量実験を、酸分解,酸化還元滴定,分離定量の3つのキーワードから説明しました。どの章も重要なのでしっかりと抑えておきましょう。

また、参考文献は以下の通りになります。

1、飯田隆,菅原正雄,鈴鹿敢,辻智也,宮入伸一「イラストで見る化学実験の基礎知識 第3版」2014、p 126

最後になりますが、参考文献以外はコピペ厳禁です。バレます。気を付けてください。自分で理解してまとめてください。

また、完全に情報を網羅しきれていないと思いますので、質問等ありましたら、下のコメント欄にコメントお願いします。

今回の記事は以上になります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

[…] 今回は、前回紹介した「酸化還元滴定による鉱石中の鉄の定量実験」で得られた硫酸イオン(SO₄²⁻)を用いた重量法による鉱石中の硫黄の定量について紹介していきます。 […]

[…] ●「酸化還元滴定による鉱石中の鉄の定量」 […]

[…] 沈殿の洗浄については、「酸化還元滴定による鉱石中の鉄の定量」という記事でも紹介しているので、合わせて読んでみてください。 […]