こんにちは、trans(トランス)です。

今回は、サリチル酸からアセチル化によってアセチルサリチル酸を合成し、定性試験などによって分析する実験について解説いたします。

まず、アスピリンの章では、物理定数や本実験の反応式について説明いたします。

次に、確認試験の章では、本実験で実施されるフェノール性アルコールの定性試験やヨードホルム反応について解説いたします。

最後に、実験操作の章では、融点測定や収量の算出方法について解説いたします。

実験の予習をやらなければいけないけど時間が無いという学生に向けて、予習の手間が省けるように、この記事を書いています。スマホを見ながら電車で予習することもできます。実験項目は某大学の実験テキストを参考にしています。

レベル的には、大学の学部生レベルを想定していますが、高校生も化学の発展的なことに興味があれば、読んでみてください。

それでは行きましょう!

1、アスピリン

まず、原料であるサリチル酸と無水酢酸の物理定数を示します。

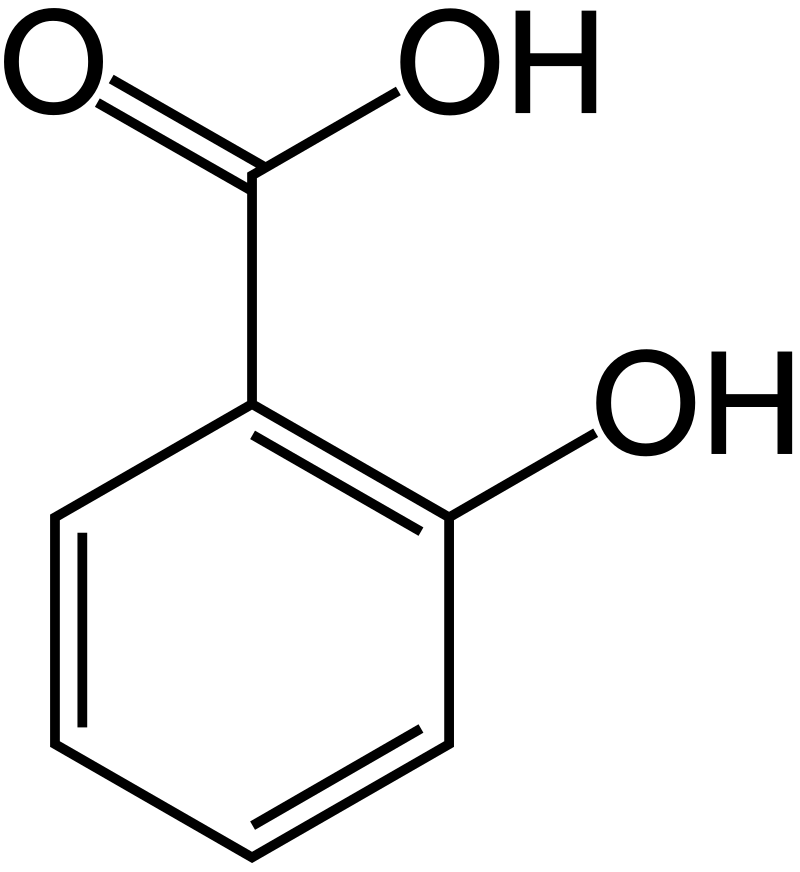

<サリチル酸>

・化学式:C₆H₆O₃

・モル質量:138.12 g/mol

・融点:159 ℃

・外観:白色固体

・構造式:

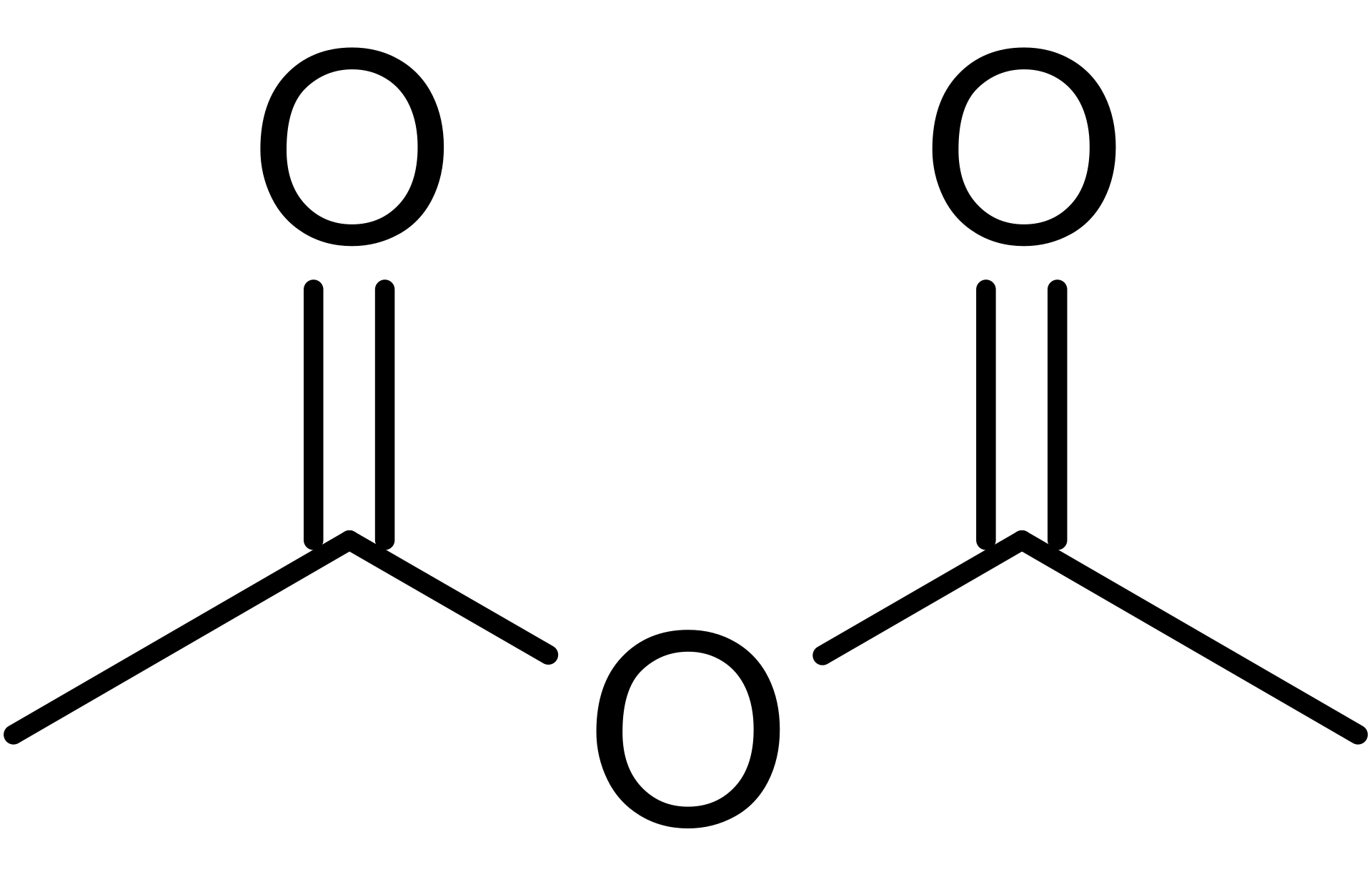

<無水酢酸>

・化学式:C₄H₆O₃

・モル質量:102.09 g/mol

・融点:-73.1 ℃

・外観:無色液体

・構造式:

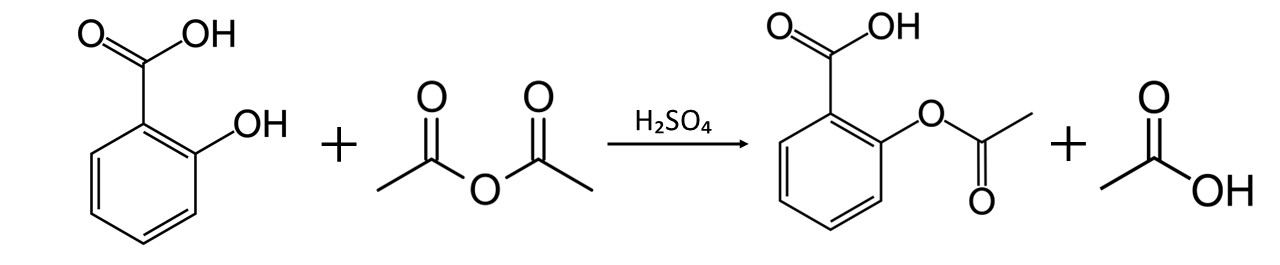

サリチル酸は無水酢酸によって以下の反応式でアセチル化され、アセチルサリチル酸を合成します。

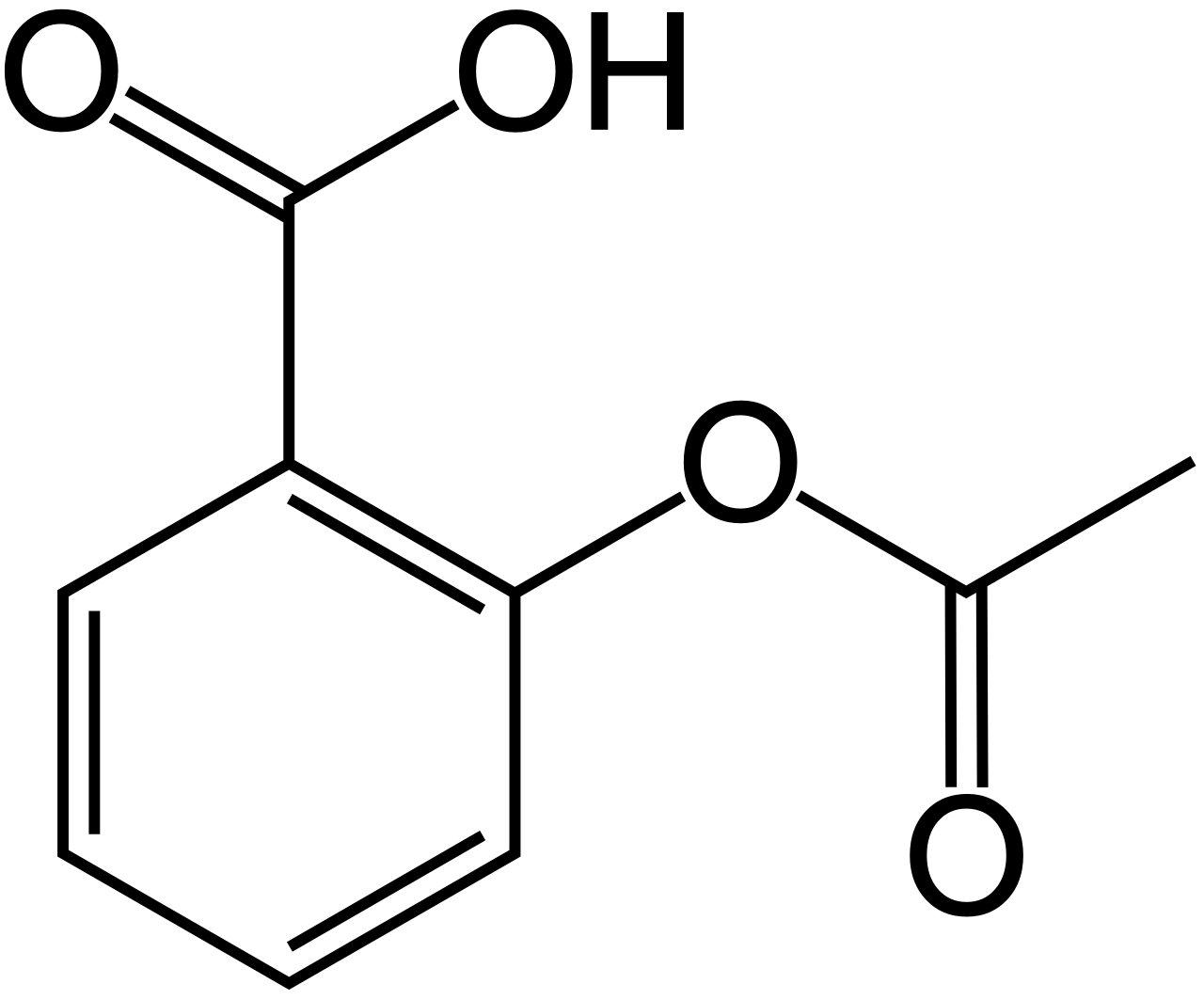

ここで合成されたアセチルサリチル酸についても、物理定数を記載しておきます。

<アセチルサリチル酸>

・化学式:C₉H₈O₄

・モル質量:180.2 g/mol

・融点:135 ℃

・外観:白色固体

・構造式:

今回合成されたアセチルサリチル酸は、別名アスピリンとも呼ばれ、解熱鎮痛剤として広く使用されています。しかし、胃腸管出血などの副作用があるので使用には注意が必要です。

また、以前、「アセトアニリドの合成 ~アセトアニリド,再結晶,TLC(薄層クロマトグラフィー),融点測定~」という記事で紹介したアセトアニリドも1950年ごろまでは解熱鎮痛剤として使用されていましたが、毒性が強かったため、現在は代替物であるアセトアミノフェンが使用されています。

その他の代表的な解熱鎮痛剤としては、ロキソプロフェン,イブプロフェン,ジクロフェナク,インドメタシンなどが上げられます。

2、確認試験

まず、フェノール性アルコール定性試験について解説いたし。

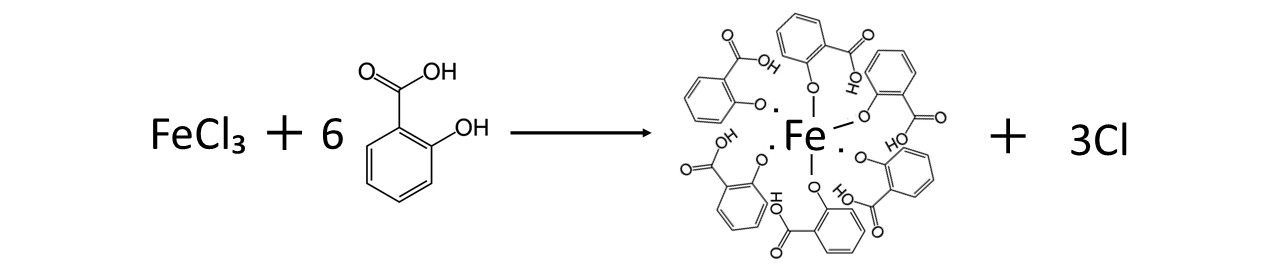

塩化鉄(Ⅲ)は、以下のようにフェノール基(ベンゼン環にヒドロキシ基を持つ構造)を持つ化合物に対して、特異的に錯体を形成する性質を持ちます。

塩化鉄(Ⅲ)水溶液は通常、淡黄色ですが、フェノールと錯体を形成すると赤紫色に呈色します。

つまり、今回の実験ではフェノール基を含むサリチル酸が存在すれば赤紫色に呈色し、サリチル酸がフェノール基を含まないアセチルサリチル酸に変化した場合、呈色しません。

この性質を利用して、反応が十分に進んだかを確認することができます。

次にヨードホルム反応について解説いたします。

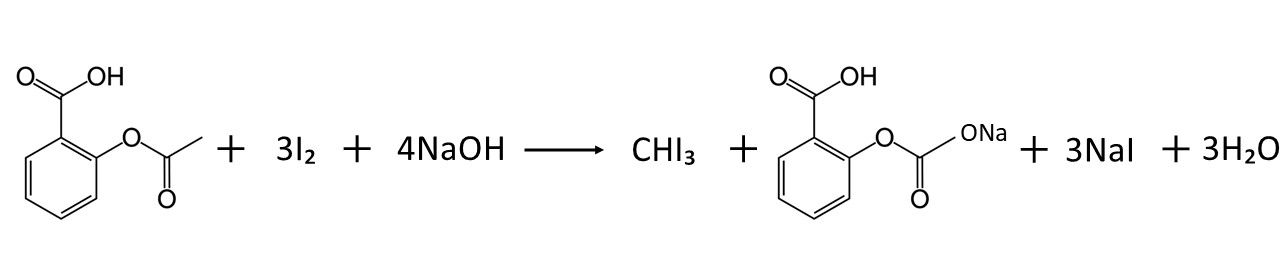

ヨードホルム反応とは、「CH₃CO-R」または「CH₃CH(OH)-R」という有機化合物が特異的に塩基性水溶液でヨウ素と反応してヨードホルム(黄色沈殿)を生じる反応のことです。

つまり、「CH₃CO-R」という構造を持つアセチルサリチル酸は陽性となり、「CH₃CO-R」という構造を持たないサリチル酸は陰性となります。

つまり、ヨードホルム反応が陽性であれば、十分に反応が進んだと確認することができます。

ちなみに、アセチルサリチル酸のヨードホルム反応の反応式は以下の通りです。

ヨードホルム反応については、「有機化合物官能基の誘導体の検出および確認試験」という記事で詳しく書いていますので、興味のある方は、そちらも併せてご確認ください。

3、実験操作

まず、融点測定について解説いたします。

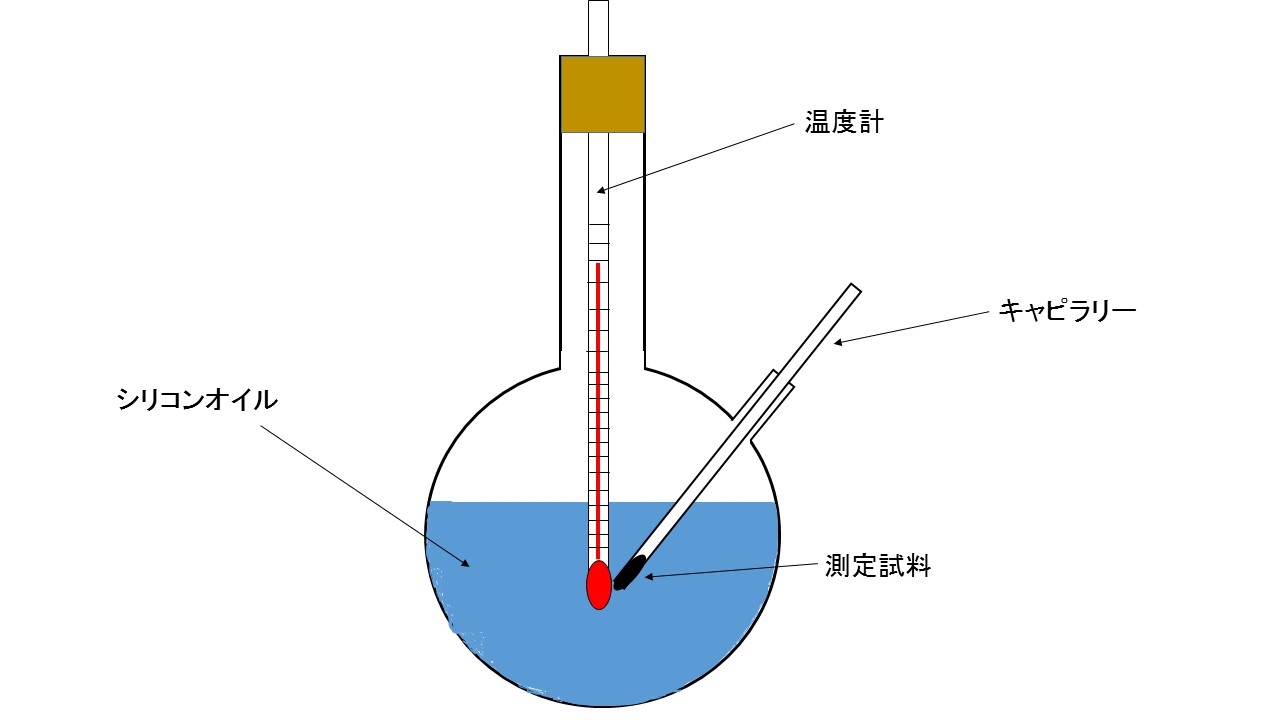

融点測定とは、名前の通り物質(特に結晶)の融点を測定することです。融点は物質により、固有の値を持ちます。そのため、物質の融点を測定することで、その物質が何であるか同定することができるのです。また、融点測定は以下のような装置を用いて行います。

サリチル酸の融点は159 ℃に対し、アセチルサリチル酸の融点は135 ℃であるので、135 ℃付近で合成した物質が融解を始めることが確認されれば、その物質はアセチルサリチル酸だと同定することができます。

融点測定については、「アセトアニリドの合成 ~アセトアニリド,再結晶,TLC(薄層クロマトグラフィー),融点測定~」という記事で詳しく書いていますので、興味のある方は、そちらもご覧ください。

最後に収率について解説いたします。

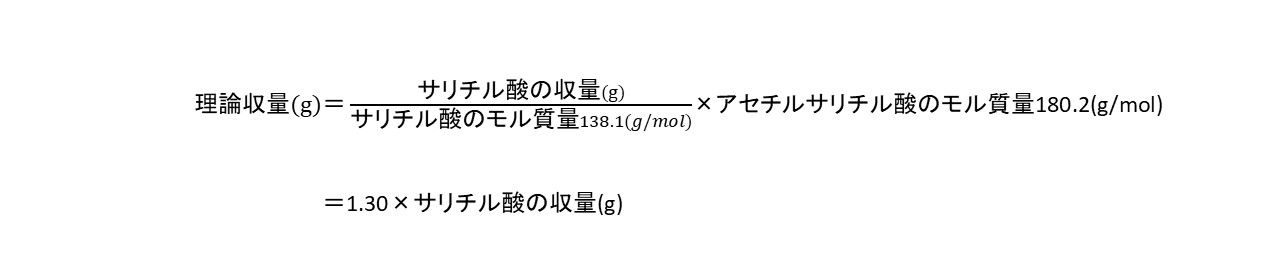

まず理論収量ですが、以下の式によって算出することができます。

次に収率ですが、

収率(%)={実際の収量(g)/理論収量(g)}×100(%)

という式で算出することができます。

4、~まとめ~

いかがでしたか?

今回は、サリチル酸からアセチル化によってアセチルサリチル酸を合成し、定性試験などによって分析する実験について、アスピリン,確認試験,実験操作という3つのキーワードから説明しました。どの章も重要なのでしっかりと抑えておきましょう。

また、参考文献は以下の通りになります。

1、Kolbe, A. W. H. Ann. Chem. Pharm. 113, 125-127, 1860.

最後になりますが、参考文献以外はコピペ厳禁です。バレます。気を付けてください。自分で理解してまとめてください。

また、完全に情報を網羅しきれていないと思いますので、質問等ありましたら、下のコメント欄にコメントお願いします。

今回の記事は以上になります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。