こんにちは、trans(トランス)です。

今回は、ティーバッグからカフェインを抽出し、単離を行い、昇華によって精製し、物性を確認する実験について解説いたします。

まず、カフェインの章では、カフェインの基本物性や構造,特徴について説明いたします。

次に、昇華の章では、昇華とは何か,昇華を利用した精製などについて解説いたします。

最後に、実験操作の章では、実験操作のポイント,収量の算出方法,薄層クロマトグラフィーなどについて解説いたします。

実験の予習をやらなければいけないけど時間が無いという学生に向けて、予習の手間が省けるように、この記事を書いています。スマホを見ながら電車で予習することもできます。実験項目は某大学の実験テキストを参考にしています。

レベル的には、大学の学部生レベルを想定していますが、高校生も化学の発展的なことに興味があれば、読んでみてください。

それでは行きましょう!

1、カフェイン

まず、カフェインの物理定数を示します。

・化学式:C₈H₁₀N₄O₂

・モル質量:194.19 g/mol

・融点:235~238 ℃

・結晶構造:柱状晶

・色:白

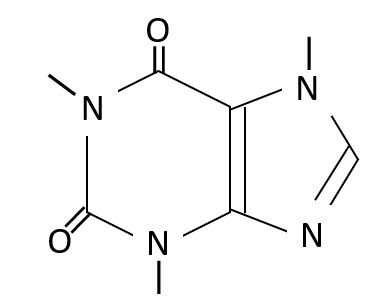

また、カフェインの構造式は以下の通りです。

上記のような構造式から、カフェインはプリン塩基の1つであることが分かります。

このことから含窒素化合物に属する塩基性の植物成分であることが分かるため、カフェインはアルカロイド(植物塩基)と呼ばれる有機化合物群に分類されます。

また、カフェインは中枢神経に対し興奮作用があり、その主な作用点は大脳皮質で、感覚受容能および精神機能の亢進をきたし、眠気を除去します。

加えて、心臓や腎臓に対しても興奮作用があり、心臓に直接作用して心臓の収縮力を増強させ、冠動脈を拡張するため強心薬としても用いられ、また利尿作用もあります。

2、昇華

昇華とは、気体,液体,固体の状態変化において液体の変化を経由せずに、気体から固体または固体から気体に変化する状態変化のことです。

昇華性を持つ物質には、本実験の主役であるカフェインの他に、ヨウ素、ドライアイス(二酸化炭素の固体)、ナフタレンなどが上げられます。

また、この昇華を利用して昇華性物質を精製することができます。

具体的な原理としては、昇華性物質が含まれる固体を加熱し、気体となった昇華性物質を冷却することで純度の高い固体の昇華性物質を得ることができます。

今回の実験でも昇華による精製が行われていますが、急激に加熱してまうと、カフェインが局所的に温められ、その部分だけが液化したり、分解する恐れがあります(つまり、溶けてしまいます)。

これを防ぐために、本実験ではカフェインが均一に加熱されるように、穏やかに加熱するように注意してください。

3、実験操作

まずは実験操作でのポイントについて解説いたします。

本実験では、ティーバッグからカフェインを抽出する際に、水ではなく、炭酸ナトリウム水溶液を使用する理由を説明いたします。

茶葉には、カフェインの他に、酸性のタンニンや、少量の分解しないクロロフィル(ジクロロメタンに可溶)が存在します。

炭酸ナトリウム水溶液を用いると、酸性物質はナトリウム塩に容易に変換され、ナトリウム塩は水溶性に富むため、有機層から水層に移動しやすくなります。これにより、カフェインが遊離塩基として確実に存在することができます。

つまり、ティーバッグからカフェインを抽出する際に、炭酸ナトリウム水溶液を用いるのは、他の物質を除去し、カフェインの抽出を容易にするためです。

次にティーバッグ中に含まれるカフェイン含有量の算出方法について、ご説明いたします。

カフェインは茶葉から抽出された後に、溶媒(液―液)抽出によって単離されます。

ちなみに今回はジクロロメタン(化学式:CH₂Cl₂,モル質量:84.93 g/mol,外観:無色液体,密度:1.33 g/cm³,融点:-96.7 ℃,沸点:40 ℃)を有機層として使用しています。

つまり、使用前と蒸発乾固後の質量差によってカフェイン量を求めることができます。

また、ティーバッグ全体の質量から風袋を引くことで茶葉の量を求めることができます。

よって、「(カフェイン量/茶葉の量)×100」によってティーバッグ中に含まれるカフェイン含有量を求めることができます。

最後にTLCで実施される重ね点着試験について解説いたします。

ちなみに、TLCについては、「ホウレンソウ色素の分離 ~薄層クロマトグラフィー,ホウレンソウの色素成分~」と「アセトアニリドの合成 ~アセトアニリド,再結晶,TLC(薄層クロマトグラフィー),融点測定~」という記事で詳しく書いていますので、そちらも合わせてご覧ください。

重ね点着試験とは、TLCプレート上の同一の位置に、既知物質と生成された物質をスポットし、展開後に1つの円形状になれば同一物質、ひょうたんやダルマのような形状になれば異なる物質であると判断する試験のことです。

今回の実験では、カフェイン標品と茶葉から単離された物質を重ね点試験することによってカフェインが単離されたこと確認しています。

4、~まとめ~

いかがでしたか?

今回は、ティーバッグからカフェインを抽出し、単離を行い、昇華によって精製し、物性を確認する実験について、カフェイン,昇華,実験操作という3つのキーワードから説明しました。どの章も重要なのでしっかりと抑えておきましょう。

また、参考文献は以下の通りになります。

1、早川潤,鎌田正喜「新潟大学教育学部研究紀要 第7巻 第2号」p 31~47

最後になりますが、参考文献以外はコピペ厳禁です。バレます。気を付けてください。自分で理解してまとめてください。

また、完全に情報を網羅しきれていないと思いますので、質問等ありましたら、下のコメント欄にコメントお願いします。

今回の記事は以上になります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。