こんちにちは、transです。

今回は、サリチル酸の定性試験ならびに、エステル化の代表例として、サリチル酸メチルの合成の実験について紹介します。

まず、サリチル酸の章で、サリチル酸の物性と定性試験について説明します。

次のサリチル酸メチルの章で、サリチル酸メチルの物性,エステル化などについて紹介します。

実験の予習をやらなければいけないけど時間が無いという学生に向けて予習の手間が省けるようにこの記事を書いています。スマホで見ながら電車で予習することもできます。実験項目は某大学の実験テキストを参考にしています。

レベル的には、大学の学部生レベルを想定していますが、高校生も化学の発展的なことが知りたければ読んでいただいて構いません。

それでは行きましょう!

1、サリチル酸

桜(サクラ)が散る(チル)で、サリチル酸的な意図で画像にしてみました(笑)。まあ、スルーしてください。

まず、サリチル酸の構造式は以下のように、ベンゼンのオルト位にヒドロキシ基(-OH)とカルボキシル基(-COOH)を有しています。

上記の構造式からも分かるようにサリチル酸は、カルボン酸とアルコールの両方の性質を有しています。また、物性は以下の通りです。

化学式:C₇H₆O₃

モル質量:138.12 g/mol

外観の状態:無色針状結晶

密度:1.443 g/cm³

融点:159.0 ℃

沸点:211 ℃

水に対する溶解度:2 g/L(20 ℃のとき)

次に、定性試験について紹介します。

①サリチル酸の溶解度

サリチル酸は、極性分子でありますが、ベンゼンの非極性が強いため、極性物質であるエタノールのような溶媒に対しては溶けにくく、非極性物質であるジエチルエーテルのような溶媒に対しては溶けやすいです。ただし、完全な非極性の溶媒であると分子間力の関係で溶けにくいようです。

②ヒドロキシ基の検出

サリチル酸は、ヒドロキシ基を持つため、塩化鉄(Ⅲ)を加えると青紫~赤紫色に呈色します。

③サリチル酸のpH

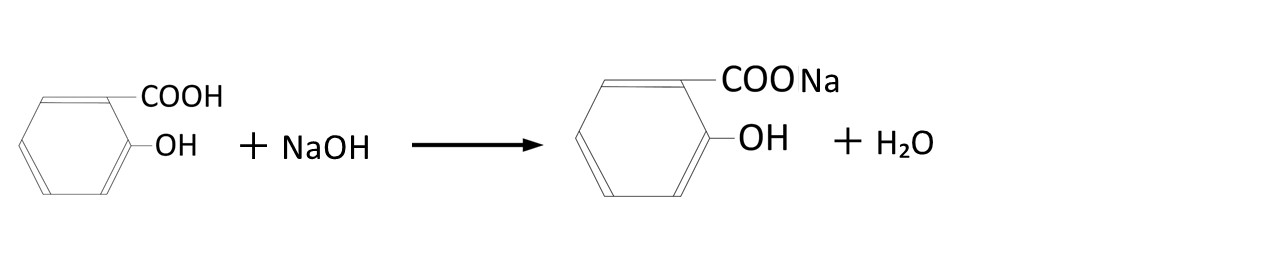

サリチル酸は、フェノール類であるため、pHは弱酸性を示します。また、塩基と反応させることによって中和し、サリチル酸の塩を生成することができます。さらに、中和により生成したサリチル酸の塩に強酸を加えると弱酸の有利によってサリチル酸を遊離させることができます。この一連の反応を水酸化ナトリウムと塩酸を用いて下に示します。

④サリチル酸の脱炭酸反応

サリチル酸を、ソーダ石灰と共に加熱すると脱炭酸反応が起きるので、カルボキシル基のCO₂ が抜けてフェノールを生じるため、フェノールの臭いを発します。そのため、サリチル酸のみを加熱した場合、臭いは生じません。反応式は以下の通りです。

2、サリチル酸メチル

サリチル酸メチルは、サリチル酸とメタノールがエステル反応によって生成した物質です。サリチル酸メチルは、商品名をサロメチールとよばれ、湿布として利用されています。また、サリチル酸メチルの構造式は以下の通りです。

また、サリチル酸メチルの物性は以下の通りです。

化学式:C₈H₈O₃

モル質量:152.15 g/mol

外観の状態:無色油状液体

密度:1.174 g/cm³

融点:-9 ℃

沸点:222 ℃

次に、エステル化について紹介します。

エステル化とは、カルボン酸(-COOH)とアルコール(-OH)が反応することによってエステル結合(-COO-)を生成する反応であります。このときに副産物として水も生成します。今回は、カルボン酸であるサリチル酸とアルコールであるメタノールによってサリチル酸メチルを生成する反応を例として、下に示します。

赤い枠で囲んだ部分が水になります。また、青い枠で囲んだ部分がエステル結合です。また、濃硫酸を加えるのは、酸のH+が触媒となって反応を左辺へと進行させます。

この触媒として加えた酸は、エステル化終了後に、炭酸水素ナトリウムNaHCO₃ などの弱塩基を加えることで中和します。この操作のときに、水酸化ナトリウムNaOHなどの強塩基を加えてしまうと以下のような反応が起きてしまいます(けん化)。補足ですが、phはフェニル基の略でベンゼン環を省略したものです。つまり、HO-ph-COO-CH₃ はサリチル酸メチルです。

HO-ph-COO-CH₃ + NaOH → HO-ph-COONa + CH₃-OH

上記のような反応をけん化と言います。けん化とは、エステルに強塩基を加えて、加熱することによって、加水分解が起き、それによって生じたカルボン酸が強塩基と反応し、塩を生じる反応のことです。また、このときにアルコールも生じます。

最後に、エステル化とアセチル化の違いについて説明します。

アセチル化とは、アセチル基(-CH₃CO)を合成する反応のことです。代表的なものは、以下のように無水酢酸との縮合反応によってエステルを生じる反応です。

エステル化とは、エステル結合を生じる反応のこで、基本的には、カルボン酸(-COOH)とアルコール(-OH)を酸触媒によって反応させます。

つまり、エステル化とアセチル化の違いとしては、エステル化という大枠の中にアセチル化が入っているということになります。

また、狭義的に考えれば、無水酢酸との縮合反応によってエステル結合を生じる反応がエステル化、カルボン酸(-COOH)とアルコール(-OH)を酸触媒によって反応させエステル結合を生じさせる反応をアセチル化ということができます。

3、まとめ

いかがでしたか?

今回は、サリチル酸の定性試験についてとサリチル酸メチルの合成(エステル化)について説明しました。

特に、エステル化については重要な実験でのポイントについて、いくつか解説したので、しっかり抑えておきましょう。

また、参考文献は以下の通りになります。

1、辰巳敬(他13名)「化学」数研出版、2012、p 307~308,321~323,326

最後になりますが、参考文献以外はコピペ厳禁です。バレます。気を付けてください。自分で理解してまとめてください。

今回の記事は以上になります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

[…] […]