こんにちは、transです。

今回は、中和滴定において大切な、pH曲線,質量パーセント濃度、の2つのキーワードについて解説していきます。

実験の予習をやらなければいけないけど時間が無いという学生に向けて予習の手間が省けるようにこの記事を書いています。スマホで見ながら電車で予習することもできます。実験項目は某大学の実験テキストを参考にしています。

レベル的には、大学の学部生レベルを想定していますが、高校生も化学の発展的なことが知りたければ読んでいただいて構いません。

それでは行きましょう!

1、pH曲線

pH曲線とは、下に示した図のような横軸に滴下量、縦軸にpHを示した中和滴定においてのpH変化を表した曲線のことです。

pH曲線で重要なことは、これによって指示薬を決定することができることです。

青い曲線は強酸と強塩基のpH曲線、オレンジの破線は弱酸と強塩基のpH曲線を表しています。

また、赤枠は指示薬のメチルオレンジの変色域(色が変わるpH)、紫枠はフェノールフタレインの変色域を表しています。

例えば、青い曲線を見るとメチルオレンジを使っても、フェノールフタレインを使っても変色域が、当量(ちょうど中和されるときの滴下量)である10mL付近であることが分かります。しかし、オレンジの破線を見るとメチルオレンジを使った場合、全く当量ではない滴下して、すぐの0.2mL付近で変色域になってしまうことが分かります。つまり、弱酸と強塩基の滴定においてはフェノールフタレインしか指示薬に使えないのです。

このようにpH曲線によって指示薬を判断することができます。

その他の指示薬の変色域は以下のサイトを参考にしてみてください。

https://www.nacalai.co.jp/information/trivia2/13.html

以上が中和滴定とpH曲線についてです。

この章のまとめです。

・弱酸と強塩基の滴定においてはフェノールフタレインしか指示薬に使えない

・pH曲線によって指示薬を判断することができる

2、質量パーセント濃度

この章では、主に質量パーセント濃度の求め方について説明します。

質量パーセント濃度とは、溶液の質量に対する溶質の質量の割合を百分率、つまりパーセントで表した濃度のことです。

具体的には以下の式で算出できます。中学生の復習ですが一応、載せておきます。食塩水の濃度とかでやったと思います。

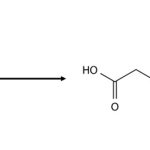

また、よく中和滴定で用いるのが食酢の濃度から質量パーセント濃度を算出するときです。具体的には以下の式で算出できます。こっちの式の方が、よく使うので抑えておきましょう。

食酢のモル濃度は中和滴定により算出したもの、食酢の体積は中和滴定に用いたものを式に入れてください。

また、食酢の密度に関しては、酢酸の濃度は低く、ほぼ水と同等とみなして1000(g/L)にしています。別の指示が出ている場合は、そちらに従ってください。

以上が中和滴定における質量パーセント濃度の算出方法になります。

この章のまとめです。

・中和滴定では食酢の濃度から質量パーセント濃度を算出することが多い

3、~まとめ~

いかがでしたか?

今回は、中和滴定のキーワードとして、pH曲線,質量パーセント濃度について説明しました。

今回の内容を全てまとめると以下のようになります

・弱酸と強塩基の滴定においてはフェノールフタレインしか指示薬に使えない

・pH曲線によって指示薬を判断することができる

・中和滴定では食酢の濃度から質量パーセント濃度を算出することが多い

また、参考文献は以下の通りになります。

1、辰巳敬(他9名)「改訂版 化学基礎」数研出版、2016、p 117,154,163

最後になりますが、参考文献以外はコピペ厳禁です。バレます。気を付けてください。自分で理解してまとめてください。

今回の記事は以上になります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。